“我有段时间在犹豫,觉得学习丢了这么长时间,不想参加高考。我母亲当时在外地住院,通过各种渠道托人传话,话说得很绝,要是我不参加高考,她就不回家了。”

“我认为学者的价值在学术本身,我的研究一般不直接与现实相联系。”

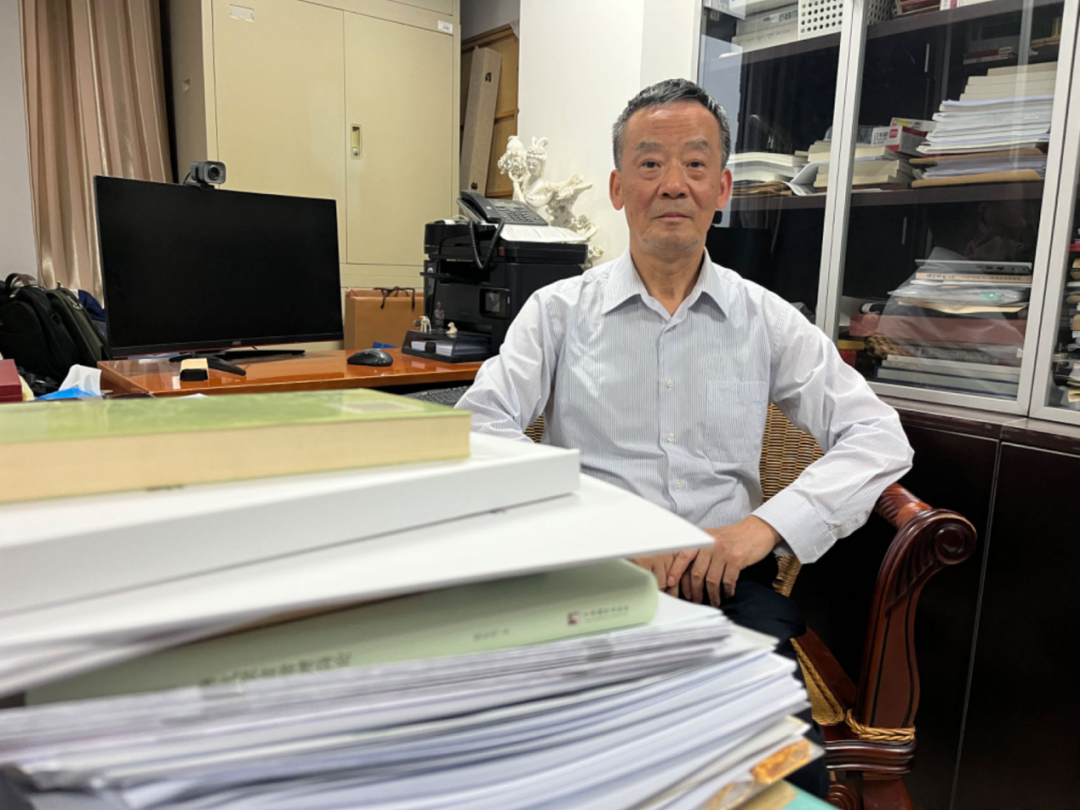

2023年10月12日,朱勇在中国政法大学办公室。

(南方周末记者 杜寒三/图)

在新中国首批自主培养的博士中,现年68岁的朱勇算是年轻的。

1974年高中毕业,朱勇在园林场插了4年队,原以为会一辈子和果树打交道。

三年后,高考恢复,23岁的朱勇进入安徽大学政教系学习。如今,这个年纪或许已经本科毕业,但在当时,朱勇班里最大的同学已经31岁,别的系还有父子同时入学。用他自己的话说,“耽误了四年,但不算太久”。

改革开放的序曲已经奏响,经济领域春潮涌动。1978年底,安徽大学将1977级政教系,改为哲学和经济学系。朱勇想调到经济系,未果。

后来,他继续在安徽大学攻读中国法制史硕士学位,并进入中国政法大学,攻读中国法制史博士学位。

1987年6月,中国政法大学学位评定委员会正式决定,授予朱勇法学博士学位——学位证编号是“博87001”,他是新中国第一位法制史博士,也是中国政法大学培养的第一位法学博士。

2023年10月12日。中国政法大学的校园里,行人步履匆匆。走进朱勇的办公室,看到整面墙的书籍,时间仿佛又慢了下来。

在采访中,他两次提到,自己的经历比较平淡,希望能写得“低调一点”“平实一点”。

朱勇说,几年前,他接受了《(新编)中国通史》“中国法制史卷”的编写组织任务。他现在的愿望是,编写出一部真实再现中国法律演变的专门史,并得到法学界和史学界的共同认可。

“隐隐约约感觉到社会风向要变了”

南方周末:1974年,你18岁刚高中毕业,在合肥市郊区蜀山园林场插队。当时干了哪些活?

朱勇:主要围绕果树干活。包括给果树松土上肥、除草剪枝、打药排水、采摘看护等,果树季节性强,比农活还要累。

吃桃子的感觉很好,但夏天采摘桃子特别难受。衣服穿多了热;穿少了,桃毛沾到身上又很痒。桃园里树枝低矮,地上都是沟沟坎坎,只能弯着腰把一筐筐桃子扛出去。

不过,园林场聚着几百号年轻人,总能找出乐子。果子成熟时,需要24小时看管。如果值夜班,晚上8个小时都不能睡觉。有人来偷果子,大伙兴致高涨,分兵把守,力图把人抓住。没有人来偷,反倒觉得夜晚枯燥无味。

南方周末:在园林场待了4年,有机会看书吗?

朱勇:基本上没有我们喜欢看的书。有一些学习材料,一般也不太爱看。当时“批林批孔”,把孔子叫成“孔老二”,翻出他的言论以供批判。大家觉得孔子的话挺有道理,但听了专家分析,觉得专家说的也有道理。这才有兴趣读一读,读了之后跟人聊天可以显摆。

也有少数读物在私下流传,拿到书之后如饥似渴。比如《三侠五义》,讲的是包公和一干好汉行侠天下,这本书翻过的人太多,有几十页要么破损了,要么打着卷。

南方周末:想过自己还有机会上大学吗?

朱勇:插队的时候没有想过这个问题。当时也有工农兵大学生,但名额非常少,在我们农场几乎没有这种可能。我的个性就两个字:随缘。我就觉得,既然大家都能承受得了,那就好好干,以后进入管理层就没有那么累了,还是有个盼头。

那时想不到那么远。如果没有改革开放,我肯定就在农场干一辈子了。

南方周末:你从什么时候觉察到社会风向变化了?

朱勇:1976年年底,有一天我们正在水库会战劳动。高音喇叭突然转到了别的频道,放起了《洪湖水浪打浪》这首歌。虽然杂音特别大,但旋律悠扬。好几百人都放下了手里的活,安静地站在原地聆听。

当时,“文革”前的很多歌曲不能播放。大家都觉得不可思议,这首歌怎么会播放出来?隐隐约约感觉到社会风向要变了。

正是在那个时候,新华书店开始卖《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》等古典小说,但买书要排很长的队。知青里我有个很要好的朋友,家人在合肥市新华书店工作,我托她买了一套。

南方周末:你是怎么知道恢复高考消息的?

朱勇:1977年夏天,正是水果成熟的季节,官方还没有正式公布恢复高考,但私下里已有人在传。传得多了,大家就信以为真。在果园里,男青年上夜班,凌晨四五点下班后,先睡一觉,然后就复习看书。

我有段时间在犹豫,觉得学习丢了这么长时间,不想参加高考。我母亲当时在外地住院,通过各种渠道托人传话,话说得很绝,要是我不参加高考,她就不回家了。

一开始大家看书劲头并不太高,只觉得别人在复习,自己不复习不合适。1977年10月,《人民日报》正式发布恢复高考的消息,大家就全力以赴了,想改变现状。

我们农场有不少知青报名参加高考。后来很多人找各种理由请假。起初,农场要求知青一律不得请假,上班时间不准看书。但农场各级领导也比较质朴善良,他们也有孩子,理解我们高考的迫切心情,管理上还是有一定的宽松度。

本科上了哲学系

南方周末:南京大学文学院的莫砺锋教授,和你经历相似,都曾在安徽插队,且都考入安徽大学,后来他成为第一位文学博士。他曾说,下乡之前野心勃勃,前3个志愿都填了清华大学,但在农村待了10年后,只敢填安徽大学。你觉得4年的插队生活对你有什么影响?

朱勇:报志愿时,眼界不够开阔,没有想到要去外省上学。我报考文科,感觉安徽大学就是认知范围内最好的学校,就报考了。后来得知,我的分数也只能上安徽大学。

安徽省1977年的高考,在12月10日至11日进行。春节后不久,就收到了安徽大学录取通知书。虽然很快就要到大学报到,但春节假期后,我还是回农场二大队上班,觉得应该站好最后一班岗。

当时我们二大队有一部手扶拖拉机,每天从公共厕所收集粪便,给果树施肥。拖拉机后面的车斗坏了,大队书记让我送到修理厂维修。天寒地冻,车斗上残余的粪便都冻住了,修理之前要用热水化冻,再擦洗干净。这时我想,反正下周就离开农场,到大学报到了,就放下了这件事。之后,我开启读书、从教的学术生涯。不过,未能将拖拉机车斗修好,这件事长期是我的一个心结。后来,回农场看望当年的大队老书记,我还专门向他道歉。

我是幸运的。蜀山园林场作为我进入社会的第一个落脚点,让我以积极、知足的原则规划人生,以善意、乐观的态度与人相处,受益良多。

南方周末:到了安徽大学后,为什么选择哲学系?

朱勇:填报志愿时,我报的是安徽大学政教系。大概是1978年年底,学校调整专业,将我们政教系77级学生,分别改作哲学和经济学。那时,国家改革开放的序曲已奏响,经济领域春潮涌动。同学们多数希望进入经济系,我也想调整到经济系。但可能是因为我的高考数学成绩不好,因此进入哲学系。

南方周末:大家学习的劲头怎么样?

朱勇:当时大家确实很珍惜时间。我们班同学年龄差距比较大,最大的1947年生人,最小的1962年出生,相差15岁。别的系还有父亲和孩子同时考入的。

晚上11点宿舍熄灯,很多同学到路灯底下看书。凌晨四五点,路灯灭了,食堂灯亮了。食堂窗外总有一排捧着书的同学。

2000年,朱勇(中)与硕士导师陈盛清(左一)、博士导师张晋藩(右一)在安徽大学参加学术会议。(受访者/图)

南方周末:为什么在1982年选择继续攻读硕士,而且硕士从哲学系跨考法律系,开始研究中国法律史?

朱勇:1982年1月,我本科毕业。那时学校统一分配工作,而且都是不错的单位。

80年代初,国家法制建设初步启动。大家都觉得法制是国家治理的有效手段,但对“法制”都说不清楚。越是这样,对法制越有期待,认为法律人才很有发展前景。我父母不明白什么是法制史,但他们知道我念的是法律,所以全力支持我报考中国法制史硕士研究生。

硕士三年级时,得知中国政法大学张晋藩教授招收中国法制史专业博士研究生,于是决定报名考试。

煮面条,谈学术

南方周末:1985年2月,你到中国政法大学攻读中国法制史博士,这所学校给你的第一印象是什么?

朱勇:第一印象是法大人的规则意识。我刚来的时候,学校北门附近正在修三环路。有一次坐公交车,看到一位法大学生和司机就公交车的停车问题发生争议。司机觉得差不多就可以了,不要较真。但学生说司机不讲规则。

那时的人在经历“文革”后,规则意识普遍不强。法大学生的规则意识,让人耳目一新。

南方周末:你是中国政法大学招收的第一批博士,是不是受到了“特殊优待”?

朱勇:学校给我和同门师兄郑秦、怀效锋,每人发了一台收录机,让我们学习外语。那时候收录机很贵,一台要四百多块钱。第二届博士生就不发了。管理层对我们很重视,但有点用力过猛,可能他们也不知道应该给博士生提供什么样的学习条件。

我学习的语种是英语,学校觉得博士比硕士要高一个层次,和硕士生一起上课不合适,又很难单独给我们开外语课。于是让我去长春参加一个培训班,学习外语,费用报销。培训班收费很高,外教上课,学员住酒店。回到学校,不需要再考试,开一个培训证明就算外语课通过了。

南方周末:上世纪80年代,博士培养制度尚在探索阶段。你是张晋藩先生的“开门弟子”,他是怎么指导博士的?

朱勇:那时中国政法大学关于博士生的课程设置、授课方式、课时要求、阶段性考核等,尚无明确规定。整个培养过程,基本由导师本人全面负责。有点类似于中国传统社会师父带徒弟的师徒制。

我们读书时,张先生任副校长兼研究生院院长,时间安排非常满,但午餐时间是固定的。我们提议,让他工作日中午来我们宿舍,用电热杯为他煮一杯面条,打一个鸡蛋,一边吃饭,一边授课指导。师徒4人,关门私语,煮面条,谈学术,其乐融融。

虽然我硕士念的是法制史,但本科期间没有经过系统的法学训练,法学的基本理论相对欠缺。张先生因材施教,认为我应当重视法学知识体系的建构,让我旁听硕士生的民法、刑法、诉讼法等课程。

另外,从导师到研究生院,都鼓励我们充分利用北京地区学术人才荟萃的优势。我们先后到北京大学、人民大学、中国社科院法学所等单位,选听课程,参与讨论,拜访名师。

朱勇的博士学位证书,编号是“博87001”。(受访者/图)

南方周末:你的博士论文题目是《清代宗族法研究》,当时没有法制史的博士论文借鉴参考。能不能谈谈博士论文的写作过程?

朱勇:我的博士论文是硕士论文的延续。当时基础性的研究比较弱,很多研究都没有进行,选题不容易重复。在这种情况下,我的论文选题研究难度并不大,关键是要找到第一手的资料,就容易出成果。

在安徽大学读硕士期间,学校给硕士300元学位论文调查费。我用了差不多两个月时间,跑了十几个省,主要任务是查阅各地族谱中记载的家法族规。那时在南方各省,族谱主要不是作为书籍,而是作为文物来管理的。因此族谱多存放在博物馆。各地族谱多已存世100至300年,纸张泛黄,布满虫眼,得小心翼翼地翻阅,不留神容易碎。这些原始资料之前都没人用过。两个月的时间,在十几个省的博物馆,我手抄了关于家法族规的几千张卡片。

读博士的时候,我花了大量时间在位于国子监的北京图书馆古籍库、位于故宫西华门的中国第一历史档案馆查阅资料。那时各个学术机构对于查阅资料的学生,都很友好。

“就学术谈学术”

南方周末:1980年前,世界上曾经召开过3次中国法制史国际研讨会,但都没有邀请中国大陆学者参加。对于这一点,你怎么看?

朱勇:有一次张先生给我们讲课,提到其他国家学者的中国法制史学术成果超于中国本土学者,而且相关主题的国际学术研讨会,甚至没有中国学者参加。先生从学术责任的角度,希望我们奋发努力,改变现状,把中国法制史研究的中心牢牢置放在中国本土学术界。先生这一番话语,让我们深受触动。

南方周末:有一种声音认为,与部门法相比,法制史不太有对现实的话语权。但也有学者认为,真正的史学要为现实作贡献,史学要参与社会的进程。你是怎么看的?

朱勇:关于历史研究,应该允许在目的与方法方面的多元化存在。可以注重联系现实,也可以注重学术本身。我看到,有些博士生确定学位论文选题,总是想如何对现实有直接的指导作用。我对学生的创新是鼓励的,但也会跟他们说,学者的任务首先是做学术,把学术问题理清楚。古代法律的制定与实施,有古代社会特定的背景条件。联系现实要恰如其分,顺理成章,不能过于牵强。

我自己也有类似的经历。一个刊物约稿,我将稿件寄去后,编辑发回专家审读意见。专家建议,希望我在文章中以我提出的观点为基础,联系一下当代社会现实。我回复编辑说,我的兴趣在于就学术谈学术,就历史谈历史。这位编辑很善解人意,接受了我的意见。

南方周末:学者或许可以分为两类,一类在象牙塔中做纯粹的学问,另一类有强烈现实关怀,你应该是前者?

朱勇:我认为学者的价值在学术本身,我的研究一般不直接与现实相联系。我们可以详细梳理中国历史上法律制度、法律理论的发展过程,并就其规律、特色、作用提出自己的见解。如果能够再现它们的真实状态,展现其在国家管理、社会治理过程中发挥的真实作用,我们的学术目标就完成了。至于这一研究成果,能否在当代国家治理和法治建设中发挥作用,我相信读者有足够的智慧,从中筛选分拣。

南方周末:人文学科的研究往往与学者的现实际遇和生命体验有关,是非常个人化的。你觉得过去的经历,对你的科研工作产生了什么影响?

朱勇:我的性格,属于守成型,开拓性有所欠缺。即便插队4年,物质条件较差,劳动强度较大。但在那4年,并没有不愉快的感觉。用现在的话说,对现状基本满足。

从1977年到1987年,连续读书10年,先后经历了考本科、考硕士、考博士三次选择。这3次道路选择,难度都不算太大。如果难度大,当时也许就退缩了。

自我评价,我的学术研究,批判性不强,创造性不够。

从“师徒制”到“师生制”

南方周末:当下的研究生教育,和你读书的时代相比,发生了什么变化?

朱勇:我们读书时,是较为典型的“师徒制”。类似于传统社会手工作坊师父带徒弟的方式。其特点是个性化指导、综合性培养。张先生可以按照他自己对于青年学者的定位与期待,对我们进行个性化指导与综合性培养。指导的内容,因人而异,因材施教。同时注重综合培养,学术研究的所有环节,包括阅读书目、论文选题、资料甄别、观点凝练、论文结构、文字表达等,先生都给我们详细指导。学术之外的社会交往、为人处世等方面,也多有涉及。

“师徒制”的培养方式更有利于因材施教,但解决不了规模化教育的问题。研究生扩招后,逐渐发展完善老师带学生的“师生制”。其特点是在教育过程中更注重标准化培养、数字化管理。

南方周末:和张先生的经历相似,2001年起你担任了近14年中国政法大学副校长和研究生院院长,标准化培养、数字化管理的“师生制”是怎样发展的?

朱勇:在这14年中,我们确实致力于研究生培养的标准化和数字化管理。例如,无论是博士生,还是硕士生,在6个学期的培养过程中,学生要读哪些书,听哪些课,完成哪些教学环节,培养方案中有统一规定,每一名学生都必须完成。博士生要修满多少学分,听几门课,提交几篇读书报告、学期论文、学年论文,进行多少天社会实践,需要正式发表几篇何种级别刊物的学术论文,学位论文要达到几万字等等,都有明确的数字规定。

标准化培养、数字化管理的优点在于,培养结果可评估,培养过程可监控,特别是能够有效适应研究生规模化教育的新形势。

南方周末:你会在博士培养过程中,保留“师徒制”的风格吗?

朱勇:从1997年招收第一届博士生,我已指导培养八十余名博士生。在博士生培养过程中,一定程度上保留一些“师徒制”习惯。我招收的学生,其本科、硕士教育背景有法学,有历史,还有中文。对他们的培养,在完成数量化的规定动作之外,就需要补齐欠缺的知识结构。有些学生读书、研究能力较好,但社会交往有所欠缺。对这些学生,也需要有针对性地补齐短板。

南方周末:现在的学生很焦虑、很内卷,为找到一份理想的工作犯愁。你对大学生有什么建议?

朱勇:现在年轻人面对的竞争更加激烈,好的就业机会更加难得。个人的事业发展,既需要有良好的自我素质,也需要合适的外部机会。自我素质的培养与提升,无需多说。如何面对外部机会,基于我自己的经历和对人生的理解,我曾给我的学生提出建议:积极进取,随遇而安。在规划自己的事业蓝图时,如果面对多个机会,应该积极进取,设计最佳方案,力争最佳选择。在选择机会较少、改变现状难度很大时,则应珍惜当下,随遇而安。在不同岗位,把本职工作做好,也能展示才华,取得成就。

原文链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/zw2fboj5DBfg4KuEWaqvbA