载欣载奔,求索未已。80岁的张晋藩依然有着年轻人的精气神和敏捷思维。卢云开摄

张晋藩指导首届博士生,中国政法大学原副校长朱勇。

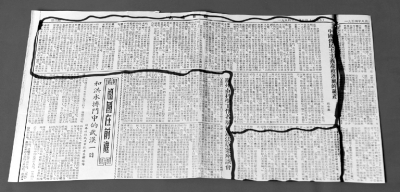

张晋藩发表在1954年8月6日《光明日报》的第一篇学术文章。

伉俪情深,幸福生活。

名副其实的“著作等身”,是张晋藩的骄傲。

新中国法律史学奠基人、中国政法大学终身教授张晋藩先生,每个侧面都是故事,每个故事都耐人寻味。

1979年开始主编《中国法制通史》。煌煌十卷本,用字五百万,历时十九年,经费仅为十万元社科基金。据说这部书几乎集中了国内法律史学界全部学术力量,这意味着数十位学者都愿意跟着他“义务劳动”十几年。

1957年公开撰文提出“法律的阶级性不能否定法律的继承性”;1963年撰写教科书《中国国家与法权历史讲义》,力图破除苏联教科书理路。这些做法在当时不啻“挑衅”。然而从上世纪五十年代到七十年代,他却从来没有戴过右派帽子,从来没被红卫兵小将武斗,恰恰相反,学生们还主动保护他。谈及原因,先生笑言“人缘好”。铁骨铮铮,不碍君子谦谦。

1970年拖家带口到江西57干校劳动,采茶、插秧、打石头,夜晚就着煤油灯写文章。翻看当时的诗作,偏偏都是这样的句子:“绿染江南四月天,潇潇细雨润如烟”,“牧童月下归来晚,柳叶当笛信口吹”。像是度假,也像归隐,唯独不像下放。

治学六十载,著作等身。目录用三号字誊写在A4纸上,可以打出28页。2000年70寿诞,却把自己新出版的文集命名为《未已集》,老人自己解释这种心境:“在学术道路上,依然‘载欣载奔’。”

收获倍惜耕耘事,为学何尝不如斯

1954年8月6日的《光明日报》,竖版繁体,本报记者也是第一次看见。《中国旧民主主义宪政运动的破产》一文是头条,显眼。

这是张晋藩发表的第一篇学术文章,那时他24岁,刚刚从中国人民大学法律研究生班毕业,留校任教。那一年新中国颁布了第一部宪法,宪政研究成为他进入学术领域的门径。“当年研究宪政是热点,但后来这成了我一生的研究课题。”从他的著作年表中勾出和宪法史相关的成果,是一条纵贯60年的直线:1955年《旧中国反动政府制宪丑史》,1979年《中国宪法史略》,2004年《中国宪法史》。这是指著作,相关的几十篇论文不包含在内。

与这条线平行的,是民法史、刑法史、行政法史、监察法史等其他专门法史的研究脉络。当年国家法制草创,每一项努力都是在填补空白。而现在,这些勾画在28页A4纸上纵横交错的目录,构成了中国法律史学的学科构架。

最难的是法制通史的撰写,时间上要上溯到上古的氏族战争,门类上要包含刑法、民法、经济法、军事法等等诸多项目,每一项都涉及到相关研究成果的梳理集纳提炼。这是学术上的“难”,更难的是组织工作,一项大事,人力、物力、财力一时难备,都是问题。

张晋藩决定挑战这个大部头。那是1979年,中国学术界春风回暖,在一次学术交流会上,他遇到了美国学者兰德彰。对方告诉他,在1979年前,国际上已经组织了三次中国法制史国际研讨会,但从未邀请过任何大陆学者参加。美国学者的语气带着遗憾——他们从来不知道中国内地还有张晋藩这样的法制史学者,也无从了解大陆的学术研究水平。

张晋藩伤了自尊心。“政治气候固然是一方面原因,更重要的是我们没有作出为世界所瞩目的成就。”1979年秋天中国法学史学会成立时,张晋藩提出了编写多卷本《中国法制通史》的设想。很多与会者都记得这位素来平和的学者在大会上的慷慨陈词:“让我们的后代向外国学者学习中国法制史,那岂不是我们这一代法制史学人的罪过!”

由张晋藩主编、集结了当时中国法律史学界所有学术力量参加的《中国法制通史》,于1980年1月正式开始编写。正值浩劫之后,所谓“法律史学界所有学术力量”不过20余人,起步之艰难,可想而知。“到了1985年,情况好起来。很多大学都恢复了学科建设,博士生们补充上来。最重要的是,我们申请到了社科基金。”

还是一波三折。社科基金十万元,在当时已是巨资。但著作规模太大,时间战线很长,在出版了《清朝法制史》和《根据地法制史》后,出版经费又出现了困难,其他三部成稿困在了张晋藩手里。编写工作再度陷入低潮。

新的转机出现在上世纪90年代中期,法律出版社表示愿意承担出版任务,出全十卷本的《中国法制通史》。又一轮编写工作马上如火如荼展开,好在中国法学界已经有了充足的人才储备,编写效率远远高于上世纪八十年代,先前已出版的两卷本也得到了重新订正。千禧年之前,这部凝结着张晋藩和法律史学界全体学人心血的《中国法制通史》终于问世,成为法律史学世纪之作。

2000年,中南财经政法大学的三位教授访问意大利名校比萨大学,送给主人的礼物便是这本《中国法制通史》。该书从此声播海外,被西方同仁誉为中国版的《查士丁尼国法大全》。

始于1979年,成于1998年,世事变迁,物转星移。一些学者在编写过程中去世,一些学者退出了这项似乎遥遥无期的工程。记者问这部书的主编是否有过绝望的时候,老人神色安详:“从来没有。”然后笑言,“我就这一点还行,有点韧性”。几十年过去了,当年法律史学会成立大会上的慷慨陈词,言犹在耳。

雾霾岂能遮望眼,春来去路在目中

“茶花香处蝴蝶飞,春池水暖鱼儿肥;牧童月下归来晚,柳叶当笛信口吹。”张晋藩写于江西的绝句之一。在《思悠集》的自序中,张晋藩这样描述在江西的日子:“春来油菜花和紫云英黄紫相间,把大地装点成锦绣,满山盛开的杜鹃花真个是染红了青山。还有夏夜的岭上赏月,秋天的乌桕红叶,冬季的板桥霜雪,本身就是诗。”

不要误会,这其实是1970年。同在中国人民大学法学系任教的张晋藩和夫人林中,拖家带口地来到江西五七干校,在那里“战天斗地,改造思想”,既非旅游度假,也非田园归隐。

“采茶、插秧、打石头,什么都干过。”但他还是能活出自己的情趣来。当时下放的老师按军事编制分为五个连,他是五连的通信员,白天劳动,晚上编写干校的小报纸。江西夏天炎热,农村蚊虫乱飞,躲在蚊帐里点着煤油灯写稿子,还有点不亦乐乎的意思。

身边带着《红楼梦》,一本书在几十人手里传看。他则专门研究里面“葫芦僧判断葫芦案”、“薛蟠打死冯公子”、“凤姐打点都察院”等等章节,分析清朝的司法情况。军宣队见了训斥:“你们这些臭知识分子,现在还看《红楼梦》!”老师们也有对策,在《红楼梦》外面包了一层书皮,写上“石公血泪史”几个大字。再拿给军宣队看,对方满意了:“看忆苦思甜的书,不错。”

《〈红楼梦〉所反映的清朝诉讼制度》是张晋藩研究这部“血泪史”的成果,后来刊发在第2期的《红楼梦》学刊上。

那时他四十岁出头,对于一个学者而言,治学最好的年纪与学术最低迷的时代相遭遇。1972年,在江西农村的煤油灯下,他写了篇论文《从政治上层建筑角度看古史分期的问题》,兴奋地寄给了郭沫若,不久就得到了这样的回信:“文章角度很好,但现在不是一个谈论学问的时候。”

他清晰地向记者复述这篇文章的观点,“战国是界线。战国之前的夏、商、西周、春秋这几个时代的上层建筑有一致性。战国之后上层建筑有很大的不同——成文法出现了,法家‘以法治国’的思想出现了,从中可以看出新兴地主阶级的要求。从法制角度看,春秋战国有一个划界。”这个观点并不陌生,十几年后,它已经写进了历史教科书,成为常识。

让人诧异的是这种心境。一个正在治学成熟期的学者,带着老人孩子跑到南方农村“战天斗地”,个人与国家都前途未卜,眼前每一点现状想来都泄气。他口里诵的是田园诗、眼里看的是古典文学、脑子里想的是两千年前的春秋战国。

“说老实话,当时学理论、学政策,但我还坚持搞法制史。”在“文革”十年中,他没有机会出版学术著作,但论文写作从来没有停止过,成果见诸当时的《光明日报》、《文汇报》和《法学研究》。1979年当年,他连发六篇论文,迅速出版新中国第一部宪法史著作《中国宪法史略》,撰写的《简明清史》、主编的《法律史论丛》随即在第二年问世。从这里大概可以推知,这个看似心境悠闲的学者,在十年浩劫中都在做什么。

记者问他:“您当年如何看待中国的前途?”

老人没有正面回答,“你知道的,有识之士对一个法治中国的追求,从19世纪的晚期就开始了。最初是改良派王韬、郑观应,再往后是梁启超、孙中山等等。富国强民要求民主和法制,依法治国是中国若干代人的奋斗目标,历史不能阻挡”。

他比任何人都讲效率,但也比任何人都有耐心。一个有历史纵深感的人,比我们都更懂得时间的辩证法。

但得师生情谊在,天涯处处是乡关

中国政法大学张中秋教授觉得自己和师兄弟都挺有福气。1995年他和老师张晋藩参加南京的一个研讨会,发现老人白天开会,晚上熬夜改学生论文。他瞟了一眼文章,作者是“金德贤”,一个韩国师弟,汉语说不利索。张晋藩得逐字逐句修改更正,“不然这孩子怎么毕业啊”。

他是天然的师者。在法大,张晋藩很早就提出一切都应以学生为中心的原则,研究生院的所有资源都应该为人才服务。在担任长达十余年的中国政法大学副校长兼研究生院院长期间,为了融汇各家之所长,他广泛聘请学术大家、名人,如瞿同祖、蔡美彪、王铁崖、韩德培、端木正、李秀林、俞明仁、袁方、王永兴、高铭暄、张国华、王叔文、刘海年、佟柔、孙国华等先生为研究生授课,指导研究生进行论文写作。每个研究生每年都有经费参加至少一次学术会议,学位论文的调研费用全部支付给学生使用,为了帮助学生学好外语,两人发给一台收录机。

他几十年来广受学生的喜欢和钦佩。在倒置观念、践踏理性的时代,正是这个简单的原因保护了他。

1958年司法“大跃进”,法学教育“大跃进”,批判旧法观点运动“高潮迭起”,张晋藩主张的法律继承性观点成为批判的重点。“那时有个说法,继承旧法就等于‘人口安狼牙’,我受到了一点冲击。有证据啊,《关于法的阶级性和继承性的意见》,白纸黑字。”

他在人民大学任教。当时有个新花样,批判谁,就把大字报放在圆形的篮子里给人家送去,叫“给老师送西瓜”。1958年3月25日人民大学团委主办的《跃进快报》里,记载了这样一条“送西瓜”的消息:

“看,法学史讲师张晋藩老师出现在台上了。他第一句话就是,我从内心里欢迎同志们给我送的大西瓜。这时台下顿时喊出:‘西瓜大而甜,送给老师张晋藩。’张老师说,亲爱的同学们,送吧,越多越好,越大越好。张老师说,我一定把我的旧法观念、修正主义、骄气、躁气一扫光。同学们喊,‘张老师是好样的。’”

这条“跃进新闻”看起来相当温和,如果不把它嵌入“1958”这个年代背景中,它更像是一场师生互动。张晋藩也明白这一点:“还是很温和的,和批判右派不一样。我当时只算是老师当中有旧法观念的人。”当然,这并不意味着那场反右之风在人大刮得不猛烈,“当时法学系不到100多个老师,揪出60多个右派”。

1966年,在那篇著名社论《横扫一切牛鬼蛇神》问世前夕,人民日报整版刊发文章批判一本书——《科举制度史话》,原因是该书“宣扬入党做官论”。这部书隶属于一个叫做“历史小丛书”的集子,作者是张晋藩,编者是吴晗。

这件事成了一个随时可能引爆的地雷。“学生随时可能喊我站出来。”张晋藩说。

“有一天我从外面回来,我母亲告诉我,来了三个红卫兵找我,这三个学生态度都很好,说:‘请张老师吃了午饭之后到我们那里去一趟。’那时学生教训哪敢吃了午饭再去,马上就去了。”他心里相当忐忑,已经做好了“站出来”的准备,没想到等着他的却是安慰的话:“张老师您怕什么呢,不就是那本书么?”言下之意是,“我们会保护你。”

关于这场批判,法律系总支部给他写了六份大字报,“但孩子们没有一个对我不礼貌的”。

30年后,张晋藩的《求索集》问世,国内法律界和法学界的很多知名人士都参加了首发式。先生说,“我始终难忘,‘文革’时有个学生对我说的一句话:‘张老师您怕什么,我们保护你’。这个学生现在就坐在我身边。”时任中央军委法制局局长的杨福坤少将站了起来,师生俩感慨万千。

他在新中国法律史学上创造了多项“第一”:招收了第一届法律史学博士生、第一届博士留学生、第一届论文博士生,创建了第一个(也是唯一的)法律史学国家级重点学科研究中心。现在活跃在法大讲台上的教师,大部分是他任研究生院院长期间培养出来的毕业生。2005年他和夫人林中教授迎来了“金婚”之喜,包括张中秋在内的50名博士从全国各地赶来,为两位先生庆祝。当天的法大新闻网以这样一个题目概括这个美好的聚会——“伉俪五十情愈笃,天下桃李同庆贺”。

他本人则在作品里悄悄写下这样一句诗:但得师生情谊在,天涯处处是乡关。

艰难淬砺英雄胆,慷慨当舒中国魂

从来没有盛世而法制衰微的王朝。在法制史中纵看古今的张晋藩,深知中华法系重建对于民族复兴的意义。上世纪80年代之后,改革开放向纵深发展的中国社会,比以往更重视以史为鉴。

1986年,张晋藩应邀在中南海为中共中央书记处讲授法律课,题为《谈谈法制历史经验的借鉴问题》。讲演中提到了这样一个典故:唐太宗禁止伪造履历,命令刚下,就又出现了一个伪造履历的官员。太宗一气之下要把此人处死,司法官戴胄却坚持处以“流刑”。太宗质问他为何抗旨,戴胄的回答是:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可而置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”

这段史料成了那节课的热点。课间时,陈丕显、习仲勋等老干部都不约而同地问了一个问题:“后来太宗是怎么处理的?”答案是,“帝曰:法有所失,公能正之,朕何忧也!”

对于被“法治”和“人治”困惑的当代中国而言,这段短短的记载非常有启示意义。张晋藩说,“我们现在遇到的问题,在历史上常常可以找到。”

1996年和1998年,他又两次应邀为全国人大常委会讲授法律课,题目分别是《中国法律的传统与近代转型》、《中华法制文明的世界地位与近代化的思考》,思路上一脉相承。记者问他当时的提问中是否有比较“尖锐敏感”的问题,先生想了一下:“还真没有。”他在讲台上素来敢言,但那几次讲课中还有听众勉励他:“还可以再放开点。”

中国已经并正在经历法制近代化的过程,在“变”与“不变”、“西化”与“中国化”、“世界性”与“民族性”之间走着钢丝。张晋藩始终认为,近代化不仅是法律条文和法律制度的近代化,更重要的是人的近代化——人的法律意识、法律思想、法律逻辑的进化。单纯法典条文的改变,远不足以构成近代化的视野。更重要的是,相对于西方,中国应该、也有能力走一条“他选”道路,近代化不能完全等同于西方化,依然要从本国国情出发,放眼大历史来寻找属于自己的路径。

他理想中的中国社会,是一个“法情允谐”的社会,是一个生发于中华法制、伦理传统的,有中国特色的法治社会。这个理想的社会至少要满足三点:其一,礼乐政刑综合为治。“礼以导其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。”其二,改制与更法互相促进,政治体制和经济体制改革的同时,配合以立法调整。其三,治法与治人并重,有治法还要有治人。“择人而授之以法”,几乎是每个盛世共有的经验。

这个藏在心中的“理想社会”,大概可以解释他身上的每一个故事。比如为什么在艰难地完成《中国法制通史》之后,仍然“不长记性”地接下《中国少数民族法制通史》(多卷本)和《中华大典·法律典》的主编工作,即便耗时同样长,经费同样少;比如为什么在一个颠沛的时代,仍然不以种种困苦萦怀,反而始终乐观而充满信心。张中秋说,“他对事业的热爱远非敬业二字能概括,这种热爱来自于他的历史责任感,他是把事业当做爱国的途径。”

张中秋说,他带着学生参加国际学术会议,态度上从来不卑不亢,学术上定要拿出高水准、高质量的论文;还说,他多次坚定地表示,中国法制史研究的中心,必须要从日本回到中国。这个硬气的学者就是眼前这位好脾气的老人,或坐或站地随着记者要求拍照。你表示感谢,他会轻轻拍拍你的肩膀,表情有些不好意思:“要感谢你,要感谢你才对。”

载欣载奔,求索未已。精气神还是那么好,思维还是那么敏捷,只是眼睛已经看不大清楚字了。这也有办法,夫人林中就是他的眼睛,每天都会把各种资料读给他听。采访那天他穿着一件粉红色的polo衫,她穿着一件红色的马甲,他把夫人推到镜头前,开心地说,“我的著作里,林老师有一半功劳。”

书房里横着一张长桌,两把同样的座椅,两个同样的靠垫。贤伉俪并排坐在一起读书治学,恰如学校里的“同桌”。靠窗的位置是他的,采访时夜色初上,从这扇窗望出去,明月在天,众水咸见。

(文中小标题诗句选自张晋藩诗集《思悠集》,图片除署名外均为资料照片)

人物小传

张晋藩,男,1930年出生,现任中国政法大学终身教授,博士生导师,中国政法大学法律史学研究院名誉院长。1983年被评为法学教授,同年被评为中国法制史学博士生导师,1988年被评为国家重点学科法制史学带头人,1991年享受国务院特殊津贴。曾任:中国政法大学副校长兼研究生院院长,中国法制史研究所所长,1981年国务院学位委员会第一届特约法学评议组成员,1983年第二届法学评议组正式成员,中国法律史学会常务副会长、名誉会长,中国老教授协会副会长、中国法学会理事等。现兼任:中国法律史学会专业顾问、中国教育家协会名誉会长,最高人民检察院咨询委员会成员。曾出版《中国法制史》第一卷、《中国法律史论》、《法史鉴略》、《中国古代法律制度》、《中国古代政治制度》、《中华法制文明的演进》、《中国近代社会与法制文明》、《清代民法综论》、《中国宪法史》、《中国法律的传统与近代转型》等二十余部专著。此外还主编了《中国法制通史》十卷本,《清朝法制史》、《中国官制通史》、《中国司法制度史》、《中国民法史》、《中国刑法史新论》,《中国行政法史》、《中国民事诉讼制度史》等二十余部专著和教材,并发表了专业论文二百余篇。其中有些专著和文章已译成英、日、韩等国文字出版。1986年应邀为中共中央书记处讲授法律课。1996年、1998年两次为全国人大常委会讲授法律课。1982年以来,多次赴美国、加拿大、德国、以色列、日本、韩国进行讲学活动。

原文链接:《张晋藩:载欣载奔八十年》(文章发表于2010年)